不安障害のセルフチェック|種類、診断基準について

更新日:2025年11月07日

実際に起こっていないのに、不安に感じるという人は少なくありません。不安を感じることは誰にでもありますが、それが極度に強く心身に影響が出る場合は「不安障害」かもしれません。「不安障害」は誰もが発症する可能性がある病気です。この記事では、不安障害の種類や症状、セルフチェック、対処法などについて解説します。

目次

不安障害とは

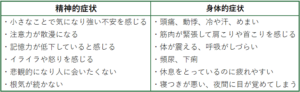

「不安障害」は、不安や恐怖が過度になりすぎることによって、心身にさまざまな症状が現れて、日常生活に影響を与える状態です。原因がないのに強い不安や恐怖を感じる、集中力の低下、イライラする、人前で過度に緊張するなどの心の症状の他、動悸、息切れ、めまい、吐き気といった体の症状も現れます。

日常的な不安は誰にでもありますが、不安障害はその程度が強すぎたり、不安を感じる時間が長かったりします。また、理由のない不安や、実際には危険がない場面であるにもかかわらず強い恐怖が出現することもあります。

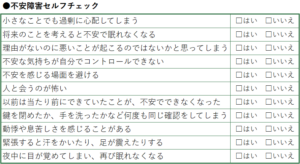

不安障害診断(セルフチェック)

「不安障害」は、精神科や心療内科などの専門医が、日常生活への支障といった精神的・身体的な症状や日常生活への支障をDSM-5などの診断基準に照らし合わせて診断します。

次のセルフチェックで、「はい」が4つ以上ある場合は、不安を強く感じている可能性があります。日常生活に支障が出ている場合は、医療機関を受診することをおすすめします。

不安障害の種類

不安障害にはいくつかの種類があり、症状や症状が起こるきっかけが異なります。

全般性不安障害

はっきりした原因がないのに、日常生活のさまざまな事柄に対して、漠然とした不安感や心配が続いて、精神的・身体的な症状が現れている病気です。不安や心配に思う対象は、特定の出来事ではなく、仕事や学業、家族の健康、ニュースなど日常生活のさまざまな事に対して起こります。

「全般性不安障害」の診断は、「ICD-10」や「DSM-5」の診断基準に沿って、精神科や心療内科などの専門医が行います。

「全般性不安障害」の主な症状は次の通りです。

パニック障害

「パニック障害」は、突然激しい不安発作(パニック発作)が起こって、これが何度も繰り返される病気です。「パニック障害」の主な症状には、「パニック発作」「予期不安」「広場恐怖」があります。

● パニック発作

パニック発作は、パニック障害の中心的な症状で、強い不安や恐怖心が突然襲ってきて、動悸、息切れ、めまい、発汗、死への恐怖など、身体症状と精神症状が短時間でピークに達する現象で、通常数分から数十分程度続きます。

● 予期不安

予期不安とは、パニック発作を繰り返すうちに「また、パニック発作が起こるのではないか」という強い不安や恐怖を感じて、日常生活に支障が出る状態です。強い不安から外出を控え、人混みや公共交通機関などを避けるなどの回避行動につながります。パニック発作が改善されても、予期不安が残ることがあります。

● 広場恐怖

広場恐怖とは、パニック発作を繰り返して起こした人が、以前に発作を起こした場所や、発作が起きた時にすぐに助けを得られないような場所に恐怖や不安を感じる状態です。広場という言葉が入っていますが、広い場所に対して恐怖を感じるわけではありません。広場恐怖の症状が出ると、その結果としてこれらの場所や状況を避けるようになり、一人で外出できなくなったりします。

社会不安障害

「社会不安障害」とは、他人から注目される場面で強い不安や恐怖を感じる病気です。一般的に対人緊張や赤面症などといわれているものも「社会不安障害」に該当します。人と会話する時に過度に緊張したり、たくさんの人が注目する場面で恐怖や不安を感じるため、そのような場面を回避するようになって社会生活に支障が生じます。

原因ははっきりとは分かっていませんが、自律神経系の交感神経が過度に緊張することで起こると考えられています。

強迫性障害

強迫性障害とは、ある考えが頭に浮かんで離れず(強迫観念)、その考えで生まれた不安を振り払おうと何度も同じ行動を繰り返してしまうこと(強迫行為)で、日常生活に影響が出ている状態を言います。代表的な強迫観念と強迫行為には、次のようなものがあります。

● 不潔恐怖と洗浄

汚れや細菌汚染の恐怖から過剰な手洗いや入浴、洗濯を繰り返す。ドアノブや手すりなどが不潔だと感じて触れないなど

● 加害恐怖

誰かに危害を加えたかもしれないと考えて、新聞やテレビに事件・事故として出ていないか確認したり、警察や周囲の人に確認するなど

● 確認行為

戸締り、ガス栓や電気器具のスイッチなどを何度も過剰に確認する

以上の3つが最も頻度が高く、他に儀式行為や数字へのこだわり、物の配置、対称性などへのこだわりなどの症状があげられます。

不安障害を発症する原因

不安障害を発症する原因については、はっきりとわかっていませんが、次の5つの要因が関わっていると考えられています。

遺伝的な要因

不安障害になった家族がいる場合は、不安障害を発症するリスクが高いと言われています。

また、遺伝子の異常によって脳内物質のバランスが崩れることでも、起こる可能性があるとも考えられています。

ストレスやトラウマなどの環境

親との離別、生命を脅かす災害、虐待など、ストレスやトラウマの衝撃が強かったり、小さなストレスの積み重ねが発症の引き金となる場合があります。

本人の気質

内向的、心配性、些事にこだわりやすい、完全主義、頑固、負けず嫌いなどの神経質な性格も不安障害の要因といわれています。

身体的な状態

疾患や身体の状態によっても、不安障害を引き起こす可能性があります。

不安を誘発する薬の使用や中止

アルコールやカフェイン、中枢刺激薬など、不安を誘発する薬の使用や中止も、不安障害の要因となることがあります。

自分でできる不安障害の対処法

軽度の「不安障害」であれば、日常生活でできる対処法を試してみましょう。

深呼吸で気持ちを落ち着かせる

不安に襲われたときは、まずは深呼吸をして気持ちを落ち着かせることが大切です。深呼吸をすることで、副交感神経が優位になってリラックス効果が得られるといわれています。次のような手順で深呼吸をしましょう。

・楽な姿勢をとる。

・鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹が膨らむのを意識しましょう。

・少し息を止めてから、お腹をへこましながらゆっくりと口から息を吐き出します。

リラクゼーション法を行う

不安を感じると、頭の中が不安でいっぱいになって何も考えられなくなったり、無意識のうちに身体が緊張してこわばったりします。心身の緊張を和らげて、リラックスした状態を作り出すことは、過度な不安を感じた時に効果的です。

リラクゼーションの種類には、次のようなものがあります。

・ヨガ・瞑想:ヨガや瞑想は心を落ち着かせて、集中力を高めるのに役立ちます。

・漸進性筋弛緩法:体の各部位の筋肉を意識的に緊張させた後、一気に緩めることでリラックス効果を得る方法です。

・イメージトレーニング:心地よい風景など思い浮かべることで心身のリラックスを促します。

質の良い睡眠

睡眠不足は、不安を感じやすくさせて不安障害の要因となります。規則正しい睡眠リズムや快適な睡眠環境などを見直してみましょう。寝る前にカフェインの摂取を避けたり、スマートフォン・パソコンの使用を控えることも大切です。

医師や専門家に相談する

「不安障害」は、医療機関で治療を受けることで根本的な改善が期待できます。我慢することで悪化してしまう場合もあるので、「不安障害」の症状に当てはまる項目があれば、専門医に相談しましょう。

障害者専門の求人情報サービス

症状の程度や日常生活への支障の度合いによって、「不安障害」は精神障害者保健福祉手帳の対象となることがあります。

「atGP(アットジーピー)」は、障害者の転職サービス業界でNo.1の求人情報検索・求人スカウトサービスです。自分でサイト上の求人を検索して、直接企業へ応募する機能と、atGP事務局からのスカウトを受けることができるサービスの2つの機能が利用できます。また、障害者の就職転職に詳しいキャリアプランナーが、転職相談を通してあなたに合った求人をマッチングするサービス「atGPエージェント」もあります。

まとめ

不安を感じることは誰にでもありますが、それが極度に強く心身に症状が出て日常生活に支障が出ている場合は、不安障害かもしれません。この記事では不安障害の対処法を紹介しましたが、改善が見られない場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。