障害者雇用促進法とは?改正内容と法定雇用率をわかりやすく解説

更新日:2025年04月28日

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)は、1960年に制定され、その後段階的な改正を経てきました。直近では2024年に改正されています。本記事では障害者雇用促進法について、法律の内容を基本から紐解いていきまます。

目次

「障害者雇用促進法」とは?

正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」。1960年に制定された「身体障害者雇用促進法」が元となり、様々に改正され現在定められているのがこの法律です。障害者の安定した就労を実現するための具体的な方策が定められています。「法定雇用率(障害者雇用率)」も障害者雇用促進法の中に定められた「障害者雇用制度」の一つです。

障害者雇用については、「障害者雇用促進法」という法律で義務付けられていますが、障害者雇用促進法には、他にも障害者差別の禁止や合理的配慮の提供の義務などが定められています。

障害者雇用にまつわるメリット・デメリットをはじめ、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介する資料がダウンロードできます。

この資料でわかること

・障害者雇用とは?

・障害者を雇用するメリット

・障害者を雇用しないデメリット

・障害者雇用が進まない企業が抱える課題

・課題を解消するポイント

・押さえておくべき障害者雇用の法律・制度

「障害者雇用促進法」の目的

障害者雇用促進法の第一条では、障害者雇用促進法は、障害者が自立して職業生活を送れるよう促す取り組みを総合的に支援することで、障害者の安定した就労を実現することを目的としていることが定められています。

また、障害者雇用促進法の第三条と第四条では、この法律の基本的理念を定めています。

「第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。」

第三条は、ノーマライゼーションに触れ、障害者が健常者と同様に社会の一員として力を発揮していくように定められています。

第四条ではそのために障害者自身が「自律」をして「自立」に向けて行動を起こしていく必要があると定められています。

噛み砕くと、社会側は障害者が安心して就労できる環境を整え、障害者側は社会側への一層の貢献を求めるという内容となっています。

継続して行われる障害者雇用促進法の改定

障害者雇用促進法は、障害者の雇用安定を目的に定期的な法改正が行われています。法改正の主な目的は、障害者を雇用する事業者の負担を軽減することであり、雇用義務の対象拡大や助成金制度の設置など多くの取り組みが進められています。今後も働き方の多様化や情勢の変化に応じて、法令の改正が続くと考えられます。最新情報に注意を払うことをおすすめします。

以下、障害者雇用促進法の過去の主な改正内容と今後の改正予定について表にまとめました。

障害者雇用促進法の改正内容

障害者雇用率の引上げ(2024年4月〜)

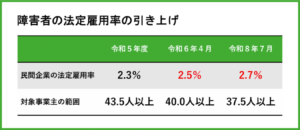

2024年4月から民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられ、対象企業の常用労働者数が43.5人以上から40人以上に変更されました。

さらに、2026年7月に、法定雇用率が2.7%に、対象企業の常用労働者数が37.5人以上に対象範囲が拡大されます。

出典:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省

短時間雇用と障害者雇用率算定の改定(2024年4月〜)

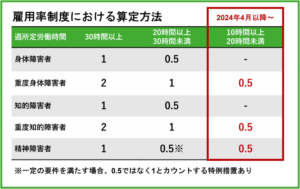

2022年に障害者雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、2024年4月以降、雇用率計算の対象が拡大され、「週10時間以上20時間未満」で働く障害特性上長時間の勤務が困難な精神障害者や重度の身体・知的障害者も含まれるようになりました。旧法では、「週30時間以上」または「週20時間以上30時間未満」の障害者のみ対象でした。

雇用率の計算は、障害者の労働時間や障害の種類・程度によって異なります。

障害者雇用調整金・報奨金の支給が減額(2024年4月〜)

障害者雇用に関する改正では、事業主が一定数以上の障害者を雇用する際に支給される障害者雇用調整金・報奨金の支給方法が見直されました。

2025年度の支給については、2024年度の実績に基づき、一定数を超えた場合に調整(減額)されることが決まっています。

出典:障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について|厚生労働省

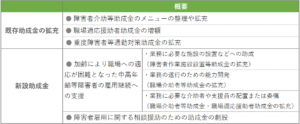

障害者雇用納付金助成金の整理と拡充(2024年4月〜)

今回の改正では、障害者雇用に関する既存の助成金の拡充と新たな助成金の創設も行われました。

詳細内容を確認したい方は、厚生労働省の下記のPDFをご確認ください。

除外率の引き下げ(2025年4月〜)

除外率制度とは、障がい者の就業が難しいと認められる業種に適用される制度です。雇用労働者数を計算する際、除外率によって一部の労働者が控除されることで、障がい者の雇用義務が軽減されます。

2025年4月から各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、引き下げ後の除外率は以下のように変わりました。なお、これまで除外率が10%以下であった業種については、除外率制度の対象外となりました。

障害者雇用促進法の「対象」とは

対象となる人(「対象障害者」)はどんな人達なのか?第二条一項が定義する「障害者」には、障害者雇用促進法が全般的に適用されますが、企業に障害者雇用を義務付ける「雇用義務制度」の対象となるのは「障害者手帳を持つ人」のみが対象です。

雇用率の算定の対象になるのは

・「身体障害者手帳を保有する身体障害者」

・「療育手帳を保有している・または判定機関の判定書を保有する知的障害者」

・「精神障害者保健福祉手帳を保有する人のうち症状が安定し、就労が可能な状態にある精神障害者」

になります。

そのため、障害はあるが障害者手帳を取れる程ではない場合、または難病でも障害者手帳を取ることができない場合などは算定の対象にならないのが現状です。

障害者雇用にまつわるメリット・デメリットをはじめ、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介します。

障害者雇用促進法が定める3つの方策

障害者雇用促進法の達成には主に以下3つの具体策があります。

1. 雇用義務制度

雇用義務制度は、「障害者雇用率制度」と「障害者雇用納付金制度」の2つの制度から構成されています。雇用義務制度の対象は「対象障害者」、つまり障害者手帳を持つ人に限られます。従来の「対象障害者」の範囲は第二条一項の定義における「身体障害者」と「知的障害者」のみでしたが、2018年4月1日から「精神障害者」も加わりました。

民間企業の場合、現在の法定雇用率は2.5%であるため、労働者40人につき1人の割合で対象障害者を雇用することが必要です。法定雇用率を達成していない事業主は納付金を徴収される場合があります。

納付金はあくまで「罰金」ではありません。法定雇用率を達成している事業主が被る、障害者を受け入れることによって発生する経済的なアンバランスを軽減することが目的です。

雇用義務制度の対象者は障害者手帳を持つ人に限られますが、助成金はその種類により、対象となる「障害者」の範囲が異なります。「年度ごとの障害者雇用納付金の額=(法定雇用障害者数ー雇用障害者数)の各月の合計数×ひとりあたり5万円」という算出方法で障害者手帳を持たない統合失調症、躁うつ病(躁病及びうつ病を含む)、てんかんのある人も対象となる場合があります。

先ほどの納付金は「罰金」ではありませんが、「罰則」は定められています。対象となる事業主が雇用状況の毎年の報告を怠った場合や、虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金が科せられます。

また対象障害者の雇用率が著しく低い事業主へは、ハローワークが雇入れ計画の実施についての指導を行い、それでも法定雇用率が特に低い企業については企業名が公表されることになっています。

2. 職業リハビリテーションの推進

様々な障害者が自分の力を発揮できる場所で就労し、就業の安定を図ることも大きな目的の一つで、そのために障がい者が自立のために職業指導、職業訓練、職業紹介などを受けることができる「職業リハビリテーションの推進」が定められています。

障害者雇用促進法では、職業リハビリテーションを実施する機関として、以下の3つの施設が定められています。

●ハローワーク

ハローワークは厚生労働省が設置・運営している「公共職業安定所」の通称です。全国に設置され、職業紹介・雇用保険・雇用対策について業務を行っています。障害者の就労について専門的な知識を持った相談員もいて、就職の相談や案件の紹介、職業訓練を紹介します。また入社後もフォローをすることで職場への定着支援を行っています。

●障害者職業センター

障害者職業センターでは障害者に対して専門的な職業リハビリテーションサービス実施し、障害者の就労専門のカウンセラーによって職業の能力を評価する「職業評価」や「職業指導」などを行っています。障害者側へのサポートだけではなく、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対し助言・援助しています。

●障害者就業・生活支援センター

ここでは障害者・難病のある方の就業とそれに伴う生活面での支援を総合的に行っています。全国に338センター(2025年4月1日時点)あり、公益法人(社団または財団)や社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO)などが運営しています。

障害者雇用促進法の目的のひとつは、障害のある人の能力に応じた職業への就労を促す方策を行うことで、障害のある人の職業の安定を図ることです。この目的を達成するための方策として、職業リハビリテーションの推進が定められています。

3. 差別禁止と合理的配慮の提供義務

合理的配慮の提供義務とは、障害者の採用活動において、健常者と同等の機会を与えなければならないということです。例えば障害状況を理由として採用を拒否することなどです。

採用するとなった場合に、賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇において、障害を理由に不当に差別的取扱いをしてはならないと定めています。ただし、健常者とは異なる取り扱いを行った際に、その取り扱いに合理的な理由が認められる場合のみ禁止の対象とはなりません。

事業主は差別禁止と共に合理的配慮の提供義務が発生します。

障害者が働くにあたって支障を改善するための措置が義務付けられています。例えば聴覚障害者を雇用するのであれば筆談の配慮、車椅子を使用している障害者であれば段差にスロープを設置するなどのインフラ面の整備などです。事業主にとって過重な負担となる場合には、現時点では合理的配慮の提供義務はありませんが、過重ではないのに対応や支援を行わない場合は「差別」と見なされます。

なお、障害者差別解消法の改正に伴い、2024年4月1日から事業者においても合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者は差別がある・合理的配慮がなされないと感じた際には、事業主に苦情を申し立てることができます。社内で自主的に解決するよう努力する義務がありますが、話し合いによって自主的に解決することが難しい場合には、各都道府県の労働局や紛争調整委員会などの支援を受けることができます。